「楽天やユニクロが、社内公用語を英語に!」。

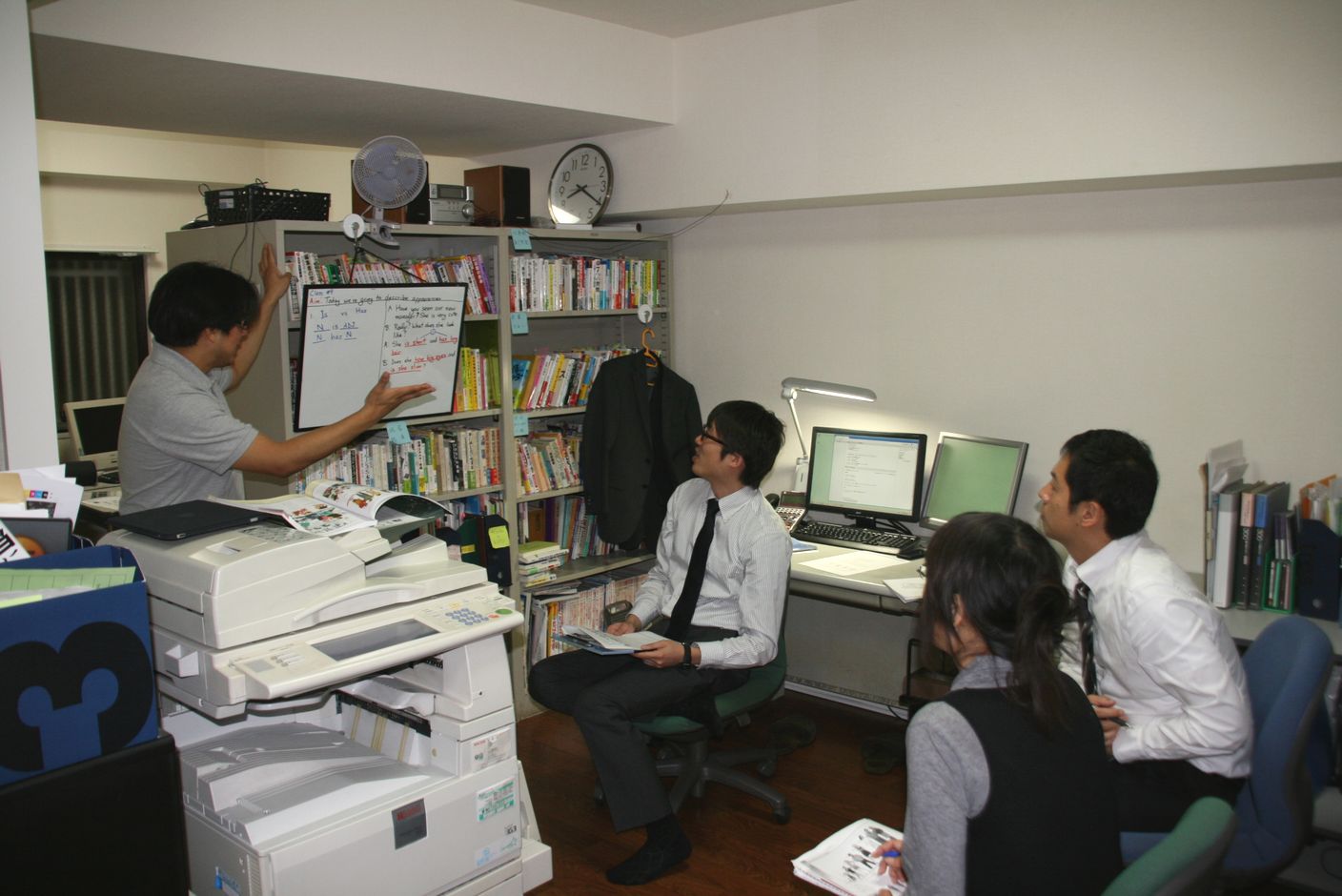

そんなニュースに「黙っちゃいられない」と立ち上がった、弊社・カデナクリエイト。今年9月から、週1回、英会話教室が始まりました。

オフィスにネイティブの英語講師を招き、習得に励んでおります。

ま、仕事で英語を使う場面は、あんまり、というか、ほとんどないんですが。

それにしても…、自分の英語力が予想以上に低いことに愕然としました。先日の海外旅行で十分認識したつもりでしたが(第8回参照)、改めて傷口に塩を塗られた感じ。

講師の先生は、簡単な単語で、かなりゆっくり話してくれているのに、全然聞き取れません。恥ずかしい話、「Today We are going to learn about KATAKANA words.」が聞き取れませんでしたから…。少しでもヒアリング能力を鍛えねば!

ヒアリング能力を上達させる手はいろいろあると思いますが、僕は、「PODCAST(ポッドキャスト)を利用し、iPodで英語ニュースを聞く」ことにしました。

理由は、得意の受け売りで、先日取材したグーグル日本法人の村上名誉会長が、「ヒアリング能力を鍛えるには、とにかく量! ナチュラルスピードの英語を聞きまくりなさい!」とおっしゃっていたから。英語ニュースなら、時事問題のチェックもできて、一石二鳥な気もします。

毎朝、自宅のPCでダウンロードして、往復1時間の通勤電車で聞く。300日続ければ、年間300時間の学習が――。なんて効率的な。うまくいけば、杉山システムの歴史の1ページに刻まれることでしょう。

さて、日本版のiTunes storeを見ると、さまざまな英語ニュースのポッドキャストがあります。どれがいいのか見当がつかないので、片っ端から試しました。

最初に試したのは、イギリス・BBCのポッドキャストです。

iTunes storeだけだと、何があるか調べにくいので、BBCのホームページを見てみると、番組数が278もありました。「週刊マンチェスターユナイテッド」(http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/manutd)なんて一つのサッカーチームに特化したものもあります。

とりあえず、世界のさまざまなニュースを取り上げる(らしき)「Newspod」「Global News」と、世界のビジネスニュース(らしき)「World Business News」「Business Weekly」の4つをダウンロード。

しかし…、正直なところ、僕の英語力で、海外のニュースを耳だけで聞くのは時期尚早過ぎました。iPod上でニュースの見出し一覧は見られるので、何を話すかは聞く前に分かるのですが、それでも太刀打ちできません。

そこで目を付けたのが、動画付きのビデオポッドキャストのニュースです。ニュース映像があれば、少しはヒアリングの足しになるのでは、と。

まず、アメリカ3大ネットワーク(ABC・NBC・CBS)が、いずれも似たようなニュース番組のビデオポッドキャストを配信していました。

●「NBC NIGHTLY NEWS」

(http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/)

●「ABC World news」

(http://abcnews.go.com/Technology/Podcasting/)

●「CBS Evening News」

(http://www.cbsnews.com/stories/2007/01/29/podcast_eveningnews/main2407226.shtml?tag=contentMain;contentBody)

どれも夜のニュース番組で、1回20分強。最新の時事ニュースや特集コーナーが見られます。

3つを見比べ、最も気に入ったのは、「CBS~」。この女性キャスターが一番聞きやすい、てか美人でした。が、なぜかCBSは僕のiPod nanoでは同期できず…。

また「ABC~」は、やたらダウンロードに時間がかかることが判明。それもそのはず、サイズはNBCの2倍、CBSの4倍の200MBでした。自宅のPCは3年前に買ったXP。しかも、回線は1メガADSL。200MBは厳しいなぁ。

結果、渋いキャスターの「NBC~」に決定。

が、NBCだけというのもつまらないので、その他のビデオポッドキャストも試してみました。以下、レビューです。

●「CNN Student NEWS」

(http://edition.cnn.com/services/podcasting/)

中学、高校の先生が教材として使うことを想定しているようです。毎日、1つのニュース(10分程度)が配信されます。確かに学生向けだけあって、聞きやすいか?

●「NYT’s Business」

(http://itunes.apple.com/jp/podcast/nyts-business-video/id323244169)

我がNewWorkTimesが勝手にライバル視しているNewYorkTimesのポッドキャスト。いくつかあるうち、「Business」をチョイス。アメリカの石原良純が商品紹介をしていました。いつも登場するわけではないようです。

●「ABC Nightline」

(http://abcnews.go.com/Technology/Podcasting/)

前述のABCの別コンテンツ。ニュースの特集コーナー1つ(10分程度)を配信。最新のものでは、「グルテンフリー食品はヘルシーか?」という特集をしてました。さらっと見れて、なかなか面白いです。

●Euro news「no comment」

(http://www.euronews.net/services/podcast/)

EU地域の英語版ビデオポッドキャストは数が少ない模様。ようやく見つけたのが、コレでした。が、見てみると、音声なし! まさしく“ノーコメント”。

●「AL jazeera Listening Post」

(http://english.aljazeera.net/programmes/listeningpost/)

カタールの衛星放送局「アルジャジーラ」が、英語版のニュース番組を配信していました。中東情勢だけでなく、世界各地の話題を扱っています。

●「Mosaic News」

(http://www.linktv.org/mosaic)

ヨーロッパの他、UAEやレバノンなど、中東各国の放送局も連携しているようで、各放送局のニュースが見られます。イランの女性キャスターはヒジャーブ(スカーフ)で頭を覆い隠していました。イスラムな雰囲気が味わえます。

以上、いろいろ試した結果、一番のコンテンツは以下でした。

●「NW English News」

(http://www.nhk.or.jp/daily/english/)

NHKニュースの完全英語バージョンです。世界のニュースを駆けめぐってきましたが、最終的には渋谷に戻ってきてしまいました。

NHKはビデオポッドキャストではないのですが、日本に関するニュースなので、単語で何となく意味が分かります。結局、海外のニュースだと、映像を見ても、意味が分かりにくく、モチベーションが保ちにくい、と感じました。

ということで、NHKを基本に、海外のものをパラパラ見る生活を1カ月程度送ったのですが、早くも飽きてきた…。そこで、別の分野の英語ポッドキャストを探し始めました。次回に続きます。